百泰首饰黄金版《富春山居图》再续今古传奇

|

有“画中兰亭”之誉,中国水墨山水**“神品”之称的《富春山居图》,是中国历史上*富传奇色彩的一件艺术巨作,其身世之沧桑变幻,传承之曲折离奇,故事连绵,连达芬奇的《蒙娜丽莎》也难与之相比。

黄公望《富春山居图》很好地表现了“天人合一”的境界,人的生存依山水而展开,人与山水和谐共存,细看之处山居掩映在绿树云霞之间,静谧安宁,似鸡犬之声可闻,拄杖老翁缓行于小桥之上,从容淡定。两条小舟上,渔夫就近话家常;另一小舟上,渔夫垂钓似姜太公。树林里,樵夫负薪而行,或许还伴着歌声。《富春山居图》可说是“兴之所至”而为,但黄公望在660年前花生命中*后几年工夫点染的这些山水人物,绝不是简单的即兴发挥,而是一次类似于陶渊明《桃花源记》的心灵抒写。

传奇画家黄公望,本名陆坚,因自幼父母亡故,几岁就过继给九旬老翁黄乐为子。老翁见到聪明伶俐的他,喜出望外,叹道,“黄公望子久矣!”于是他名公望,字子久。古今众人,如此得名者,绝无仅有!黄公望好学深思,对儒释道之学,均有深厚修养。绘画上,他法古人,更注重法天地,法自然,*终成就自己一代宗师的大家风范,影响深远。

《富春山居图》未完成之时,黄公望的朋友无用师,就求他先在画上题自己的名字,以明确归属,说以免“有巧取豪夺者”,果然不幸而言中。该画流传的几百年中,屡经转手,其间被骗卖,抵押,甚至火殉,损毁几尺断成两截,分成《剩山图》(现藏浙江博物馆)和《无用师卷》(现藏台北故宫博物院)。虽然有惊有险,主体却*终安然存世。有人说黄公望在冥冥之中护佑,也有人认为是传神的灵山妙水,自有逢凶化吉之奇效。2011年,分离了361年之久的《剩山图》和《无用师卷》在海峡两岸热心人士努力下,终于在台北故宫合璧展出了,这是一次寓意深长的文化事件。传奇画卷《富春山居图》的非凡之处在于分而能合,意境祥和,流传久远,乃能护佑平安。如今**合璧于金,更是传奇再续,宝物再生。

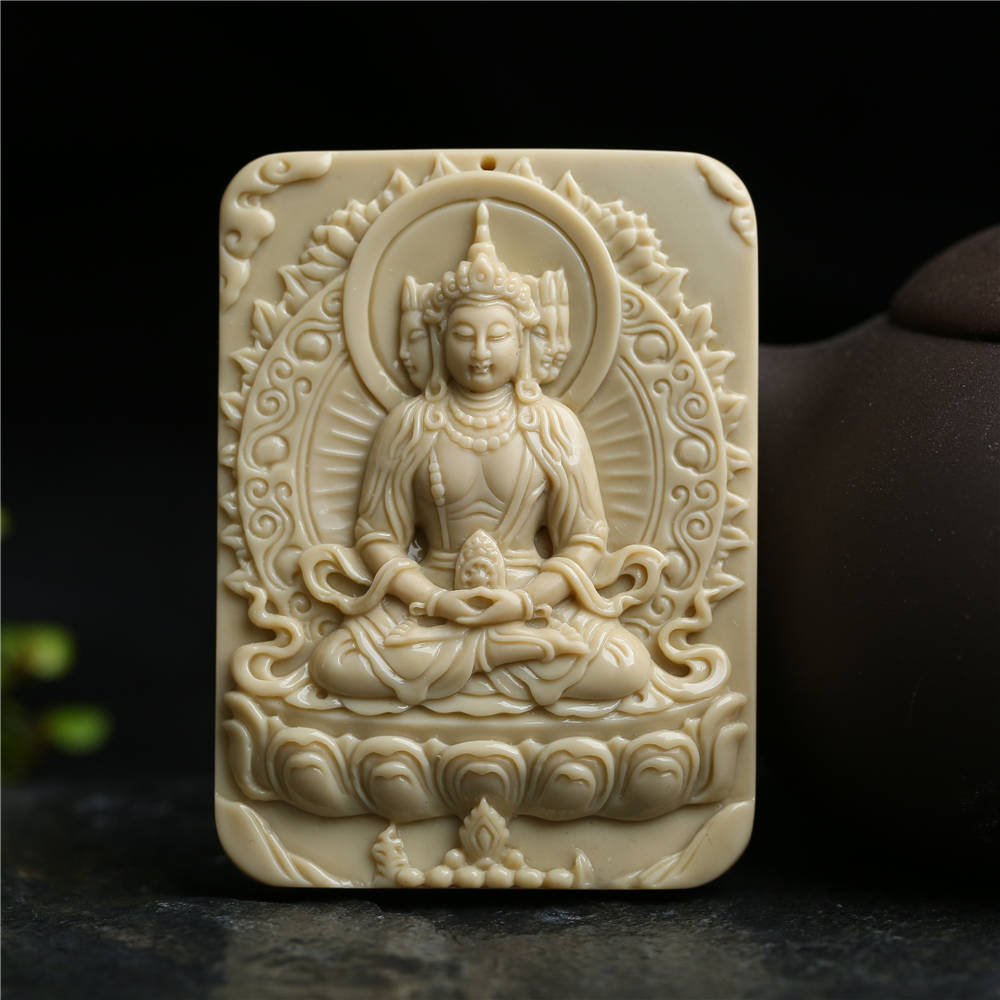

百泰纯金版浮雕《富春山居图》台屏,是用另一种艺术形式对《富春山居图》全图的精彩呈现,而不是简单的平面复制。著名工艺美术大师杨晓强先生深谙黄金之美质,曾经以黄金为材料,创作了一批**的艺术品。用黄金为材料,按比例缩微浮雕《富春山居图》,是杨大师多年的心愿。这次创作,杨大师运用了浮雕的各种技法和黄金艺术的多种传统技法,以精雕的凹凸点线,深浅明暗的块面造型,阴阳向背的视觉效果,来再现水墨山水的枯湿浓淡变化,再现黄公望简逸笔墨下的灵秀山水,取得了传神的效果,立体呈现了“山川浑厚,草木华滋”的画意。画面再现生动细腻,层次丰富,与原作高贵优雅的气韵高度吻合,与原作之精气神高度统一,实为艺术再创作不可多得之典范佳作。台屏画芯以2000克999黄金为材料,用浮雕、錾刻、压光等多种工艺完成,屏座则以上品红木精工制成。台屏整篇含金、木、水、火、土五行元素,恢弘大气,尊贵非凡;置于厅堂之上、书房之中,则纳天地山川于一室,顿显格局博大,内蕴深厚;近可察雕金之精妙细节,见“草木华滋”,远可观“山川浑厚”构图之完美大气,顿生遨游于天地之感。

台屏是中国传统的艺术品形式之一,为古代宫廷厅堂或书房常见的陈设和观赏器,多以名贵木雕、大理石、牙雕、玉雕为屏芯。以纯金作为屏芯又如此大的,尚不多见。而把七米长卷微缩至一米之内,又把平面通过浮雕手法使之立体,高低变化丰富精彩,而且画中题跋,甚至印章都一一再现,其技术上的难度可想而知。这么大的规格,这么完整地再现巨幅名迹,一次用这么多纯金打造的台屏,可称古今罕见,其收藏价值之高不言而喻。面对七千万人收藏队伍和数千家机构收藏者,99座纯金版,198座纯银版的限量发行,可谓珍稀。

黄公望又号一峰道人,大痴道人,他精研道家学问,熟知法自然之妙谛。道家文化的精髓之一,即中国传统的风水文化。风水之道讲究山势朝向,流水绵延。《富春山居图》中起伏的峰峦,左侧以主峰接天,群峰拱卫,气势雄浑而似白虎之状;右侧以蜿蜒连绵山脉,上入云霄,下汲清流而似青龙之态;富春江水贯通全图,碧波万顷,江山相映,风生水起,气象万千。如此祥瑞山水齐聚一图,聚气生财,养心宁神,旨趣高远,天人相合。这也是该图为历代藏家渴求,*后被乾隆皇帝推崇的重要原因。

|

国际珠宝网客服:0755-25911511

>>店铺信息

>>商场信息

- ●中山天奕星河COCO City

- ●万民汇MO CITY

- ●亿达·方圆荟

- ●华润万象

- ●沙井海岸

- ●宝安华强时代

- ●深圳壹方城

- ●华润东莞的奥特莱斯

- ●深圳梅林卓悦汇

- ●湖南怀化步步高百货-珠宝招商

- ●佛山三水银河荟

- ●番禺永旺珠宝

- ● 佛山铂顿城

- ●茂名茂南万达

- ●南山京基百纳广场介绍

- ●深圳华润万象天地商场介绍