珠宝知识|“玉出昆岗”——漫说和田玉

2015-10-14 11:09

作者:资讯社区服务

文章来源:未知

点击:

|

【导读】国际珠宝网之珠宝知识:近些年来,随着国内消费水平的上升,珠宝玉器市场也相应空前繁荣,和田玉在市场推动下价格不断上涨,和田玉文化也广泛传播。但是,在市场经济价值的诱惑之下,许多乱象也跟着产生,和田玉文化在宣传推广中往往出现许多偏差和不足,为此,我们从比较可观的角度来梳理并重新认识和田玉文化,让这一优质玉材得到它应有的荣耀!

“所谓玉,只是在时间的广场上因自在玩耍竟而得道的石头”,台湾女作家张晓风这句看似不经意的话却贴切地说出了和田玉的灵性。

玉在中国人的心目中有着特殊的地位也总能唤起许多人对于神秘力量、对于美好爱情、对于高尚品德等等的联想。之所以这般,只因为玉的观念深入人们心中,且玉的使用在华夏**的历史长河中从未间断。

从许多古代诗句和成语中,我们都可以明显感受到古人所说玉的特点:洁白、莹润、坚硬,而若对应过来,这些特点也都清晰地指向了一种玉材,那就是和田玉。其实,对于“玉”的范畴在历朝历代都有不同见解,与此同时,为了更清晰地划分各种“玉”之间的界限,在学术界还有一个“真玉”的概念,这种“真玉”就指的是和田玉。

“大地的舍利”

正如著名玉雕大师李博生所说,“玉是大地的舍利”。“金生丽水,玉出昆岗”,真正的和田玉产自万山之祖的昆仑山,从其产出矿床以及自然形态的不同而分为籽料、山料、山流水料、戈壁料四种,其中以和田玉籽料品质**,也*富盛名。

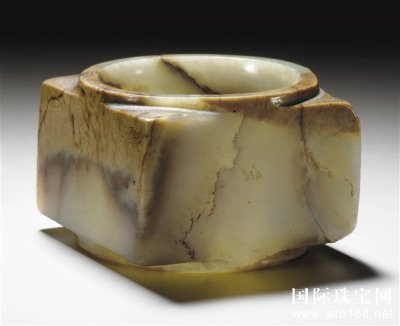

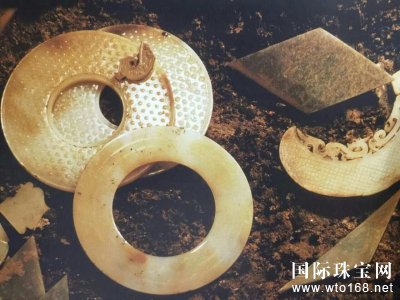

新石器时代玉琮

新石器时代玉璧

目前,在学术界普遍认为,和田玉形成于2亿5千万年前的古生代晚期,是由中酸性侵入岩侵蚀交代白云石大理岩而形成的。其形成过程非常漫长也非常特殊。据地质学专业资料介绍,在距今十几亿年前的中元古代晚期,塔里木古陆南缘,也就是今天昆仑山脉北缘所在的位置是一片广阔的浅海,这里沉积了大量的碳酸盐,而其中含镁质的白云岩也就成为后来形成和田玉的物质基础。

当然,和田玉的形成还需要复杂的地质作用,在元古代末期期,塔里木地区发生剧烈的地质运动,塔里木大陆隆起成为我国*早露出海面的陆地之一,而此过程原先沉积的白云岩也在地质作用下变成了白云大理岩。随后,在2亿多年前的古生代晚期,一次强大的世界性地质运动——“华力西运动”发生了,在这次强大的地质作用中,塔里木大陆的南缘出现强烈的断裂活动和岩浆活动,沿着断裂带一些中酸性侵入岩侵入白云大理岩,在侵入体顶部发生热液交代作用后形成透辉石化、鎂橄榄石化和透闪石化蚀变,这也就距和田玉的形成更近一步。之后,华力西运动晚期,侵入体派生的浅成中酸性岩脉侵入到白云石大理岩蚀变带再次发生接触交代作用,并在300—350摄氏度左右,2.5千巴以下的特殊地质条件下*终形成和田玉。

汉代王侯所用的和田玉玉器

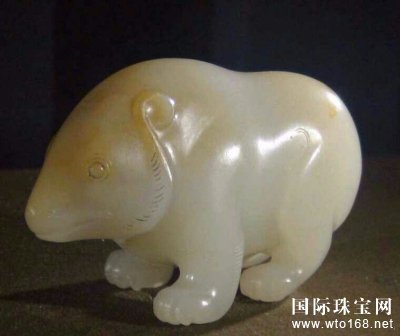

汉代玉熊

和田玉属于软玉,其实在世界范围内软玉的分布不仅仅在中国昆仑山一带,但是由于和田玉的成矿有典型的特征,其靠近侵入岩一侧为青玉,随着氧化亚铁含量的减少,依次过渡为青白玉和白玉。因而,和田白玉的形成就非常稀少,从世界范围来看,高品质的白色软玉也只出产于中国昆仑山一带,这也就是和田玉被誉为“软玉之王”的原因。

要是细心盘算就会发现,和田玉自从产生就已经天赋异禀,其非凡的经历一直贯穿于从产生到发现再到使用的整个始末。相比和田玉复杂的成因,许多人更为着迷和田籽料在形成中所经历的那种种磨难,那动人的历程,就像是一篇励志的寓言。和田玉山料大多产自海拔较高的山上,也有许多玉矿分布在海波4000米以上,由于一些裸露在外的玉矿经过常年的风霜雪雨剥蚀,且在数万年高温与严寒的作用下而发生崩裂,这些崩裂的小块玉矿石又经过山洪、水流的裹夹而一路跌跌撞撞进入到河道之中,这样,一块棱角分明的和田玉也就开启了在玉龙喀什河或者喀拉喀什河脱胎修行的艰苦旅程。在冰冷的河流中,和田玉被水流冲刷,并与河道中的砾石撞击、磨砺,渐渐地原有的棱角被磨掉,整个形状变的圆润光滑,而玉质也在这种自然的筛选中留下更为坚硬密实的部分,整体变得莹润通透,温婉动人。继而,它就静静地等待与识玉之人的机缘,开始人间红尘中的又一番奇遇。

和田玉籽料

和田玉籽料的这个形成过程同我们传统文化中儒家为人修养的理论非常相似——在严酷的环境中历练、修磨,而使自己不见锋棱、浑圆敦厚又坚硬方刚、精光内敛又蕴含丰富。

通神的灵物

或许,也正是和田玉的这些物理特性,或者说这种特殊美感,使它几千年来深深地与华夏文明相互渗透,成为在审美装饰层面之上的一种精神追求。

我们从中国玉器史的发展脉络可以看出,和田玉器作为中国玉文化的主流,其人文内涵涉及“神灵、庇佑”、“权力、地位”、“品德修养、处世哲学”、“美好事物象征”、“文化、品位”等等多个方面。这一点在世界范围内,也是其它珠宝玉石品类难以企及的。

和田玉的神灵观由来已久,虽然以现代的科学技术手段并找不到有力的证据,且当代以唯物主义为主流哲学,但是,我们从历史文化中去窥探,就会发现,和田玉的身上长期印着神的影子。原故宫博物院副院长、北京大学考古系玉器硕士研究生导师杨伯达就曾撰《史前和田玉的神灵论》一文,专门阐述和田玉与神灵的关系。在文中杨伯达先生也明确认为和田玉有某种特殊的“灵性”。而从他列举的大量的古代典籍中我们也可以看到,古代传说中的皇帝在人间的居所就在昆仑山,而昆仑山地区的河流产出白玉,即“丹水出焉,西流于稷泽,其中多白玉,是有玉膏,其原沸沸汤汤,黄帝是食是飨”,《山海经•西山经》中还有这样的记载“黄帝乃胎山之玉荣,而投之钟山之阳,瑾瑜之玉为良,……天地鬼神是食是飨”,这也说明昆仑山地区所产的玉为天地神灵所享用。这大概也就是和田玉与神灵相通的早期文字记录。

除此之外,在上古神话传说中,还有开天辟地之神盘古死后精髓化为美玉的说法。当然这些都无从考证。然而,从科学考古中,也发现了在距今4000多年前的齐家文化时期就已经有大量和田玉被制作成“琮”、“璧“等通神、礼天地之器,这也从另一角度反映出在先民的意识中和田玉与神灵有着紧密联系,而这种说不清的联系也给和田玉带来一层神圣的光环,让人们在拥有它的时候得到一种正能量的神秘暗示。

美好的化身

在和田玉的文化内涵中,有个重要而独特的指向,这就是以玉“修身”。这一现象的产生或许也只有在古代中国出现,春秋时期伟大的思想家孔子将“玉”同“德”建立起了联系。从此以后和田玉从审美上延展出来的一些特点便成君子所争相比拟的高尚品德,和田玉也就成了“君子”、“美好品德”的象征。

孔子说:“夫昔者,君子比德于玉焉。温润而泽,仁也;缜密以栗,知也;廉而不刿,义也;垂之如队,礼也;叩之其声清越以长,其终诎然,乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如白虹,天也;精神见于山川,地也;圭璋特达,德也;天下莫不贵者,道也“。在东汉时期,许慎将孔子提出的玉与德的对应观点加以浓缩,并归纳提出“玉有五德“的说法:“玉,石之美者,有五德。润泽以温,仁之方也;勰理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也”。从许慎的观点我们可以非常明确地跟和田玉的物理特性建立对应,而这种对应其实也是和田玉所专有的,也就是说,真正在古代传统文化中承载“德”之重担的,唯有和田玉。

可能是由于和田玉质地纯洁坚硬且贵重的缘故,实际上在古代,和田玉还一直被作为见证爱情的信物。“投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,永以为好也。 投我以木桃,报之以琼瑶。匪报也,永以为好也。 投我以木李,报之以琼玖。匪报也,永以为好也。”

这是《诗经 卫风 》中的一段诗句,其中就明确地反映出“玉”被作为“永以为好”的信物。在民间以赠玉作为表达爱情、或者约定终身的观念非常之深。赠玉,也就意味着将“纯粹”与“坚贞”许诺给了对方,千百年来,纯净洁白的“玉”同“爱情”也早已结下别致动人的不解之缘。

财富的代表

玉向来在人们的观念中是贵重物品,而珍稀的和田玉更是财富、价值和社会地位的集中体现物。在《周礼 ·玉藻》中有这样的记载“天子佩白玉而玄组綬,公侯佩山玄玉而朱组綬,大夫佩水苍玉而纯组綬,世子佩瑜玉而綦组綬,士佩瓀玟而緼组綬。” 从这段话中我们也就可以看出当时白玉所代表的社会地位。和田玉在整个玉器长河中似乎一直都处于价格的顶端。刘邦在鸿门宴如此生死相关的重要会晤中,准备给项羽的礼物是一对白璧;战国时期富甲天下的陶朱公曾藏有一对白璧,“一璧值千金,一璧五百金”;东汉检卫谒者史子伯看到洛阳人季某有一块玉,想用“三万钱”买下,然而就这块玉季某早已同别人打赌值“十万钱”……。这些史料中生动的记载也都从侧面反映出一个事实:和田玉,尤其和田白玉自古代就已经有着非常高的社会地位和市场价格。那么,在当今社会经济发达,人们物质生活较好得到满足的的时代背景中,好的和田玉也就实在没有价廉的理由。

和田玉所以贵,一是因为和田玉美,再就是因为和田玉的难得。由于和田玉产在高寒的昆仑山上,所以想要采得和田玉往往要付出巨大的代价。

虽然,相比古代,现在科技进步使得和田玉的开采要比以往容易许多,但是由于昆仑山地区自然环境的恶劣,玉料的开采其实非常不易。古代典籍中多有对和田采玉场面的记载,当时在河中采籽料的场面看上去颇为壮观也富有风味,如明代科学家宋应星在《天工开物》中就有这样的描写,他说到,“凡玉映月精光而生,故国人沿河取玉者,多余秋间,明月夜望河候视,玉璞堆积处,其月色倍明矣……其俗以女人赤身没水而取者,云阴气相召,则玉留不逝,易于捞取”。这是一幅生动的月下采玉图,皎洁的月光下水波粼粼,采玉的女子赤身入水在波光明亮的河段俯身捞玉,似乎有一种异常的清冷之光让人遐想,然而要是换个角度看,也能看到采玉的艰苦,秋季山区深夜的河水当是冰凉刺骨,而此时赤身入水又是何等的滋味?

如今的和田,早没有了古代月下采玉的风景,在河床上四处可见的是挖掘机的长臂在翻腾,一个个挖掘后没有回填的深坑,满河床的乱石,这就是现代的采玉。且不说环境破坏带来的深远影响,就其采挖到的玉料数量来看,也往往是数日一无所获。

与采籽料不同,和田玉山料的开采更加艰辛,甚至让人心酸。战国时期尸佼的《尸子散言》中这样说道,“取玉甚难,越三江五湖,至昆仑之山,千人往,百人反(返),百人往,十人至”,虽然这并不一定是指开采山料。但是,同和田地区一些年长的采玉人那里了解到,山料的开采也常常有类似的情况。和田玉矿大多在海拔4000米以上的高山地区,这里一年中大多时间为积雪覆盖,只有在每年积雪融化的时期才可以上山开采,而上山、下山并没有路,再加上山上天气多变,狂风暴雨随时发生,有时候开采到的玉也会在突来的山洪中消失。而采玉人在寻玉、采玉、运玉过程中丧命也是时有发生的事。

文明的载体

和田玉贵、和田玉难得,但是和田玉却无可争议地是中华玉文化的主流,且一路沿用至今。明清时期,翡翠才流入中国,在后来的历史流变中翡翠才慢慢地开始同和田玉分庭抗礼。可以毫不客气的说,在中国传统的“玉”文化概念中,翡翠基本没有机缘涉及。而在传统的“玉”与“德”的文化对应中翡翠也天生缺乏和田玉那种温润方刚含蓄内敛的精神气质。

和田玉之美,在于温润、在于柔和,在于精光内敛,在于浑然一体。这些特质,就同儒雅的士子一样,也同娴静的中国闺秀一样,是只属于中国的独到之美。

我曾想过,我们应该给和田玉一个怎样的评价?在华夏的文明中它到底占据怎样的一个地位?但是这个问题没有答案。因此,我只能假设。假如,在中国的土地上没有和田玉这种优质的玉材供应,那么从新石器时代之后的文明中,“玉”也难以从普通石材中脱颖而出而被人类单独重视,也就不会有玉的文化往下传承。相应,在中国的历史故事中也可能就不会有“完璧归赵”;在中国地理史册中就不会有“玉门关”、也就不会有丝绸之路的前身“玉石之路”;在中国的艺术上就不会有玉雕艺术一类,也不会有“大禹治水图”这样的旷世之作,那么中国的艺术发展史也会改写!而更不可思议的是,在中国的汉字中也就不会有带“王”旁的字体产生,也不会有“玉容”、“玉人”、“如花似玉”、“玉树临风”、“怀瑾握瑜”、“白玉无瑕”;更不会有“一片冰心在玉壶”、“宁为玉碎、不为瓦全”等等以玉示高洁品质的文化表现。若真是这样,那么灿烂的华夏文明中也就缺失了一道特异的光彩,而这种光正是玉般的晶莹动人之光!(邵寅生)

|

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与国际珠宝网无关。国际珠宝网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任,如有侵权,请联系国际珠宝网工作人员删除。

国际珠宝网客服:0755-25911511

>>店铺信息

>>商场信息

- ●中山天奕星河COCO City

- ●万民汇MO CITY

- ●亿达·方圆荟

- ●华润万象

- ●沙井海岸

- ●宝安华强时代

- ●深圳壹方城

- ●华润东莞的奥特莱斯

- ●深圳梅林卓悦汇

- ●湖南怀化步步高百货-珠宝招商

- ●佛山三水银河荟

- ●番禺永旺珠宝

- ● 佛山铂顿城

- ●茂名茂南万达

- ●南山京基百纳广场介绍

- ●深圳华润万象天地商场介绍

>> 热点图片