莆田华昌“金镶玉”“玉镶金”工艺

2017-01-06 15:32 作者:匿名 文章来源:华昌金镶玉 点击:

|

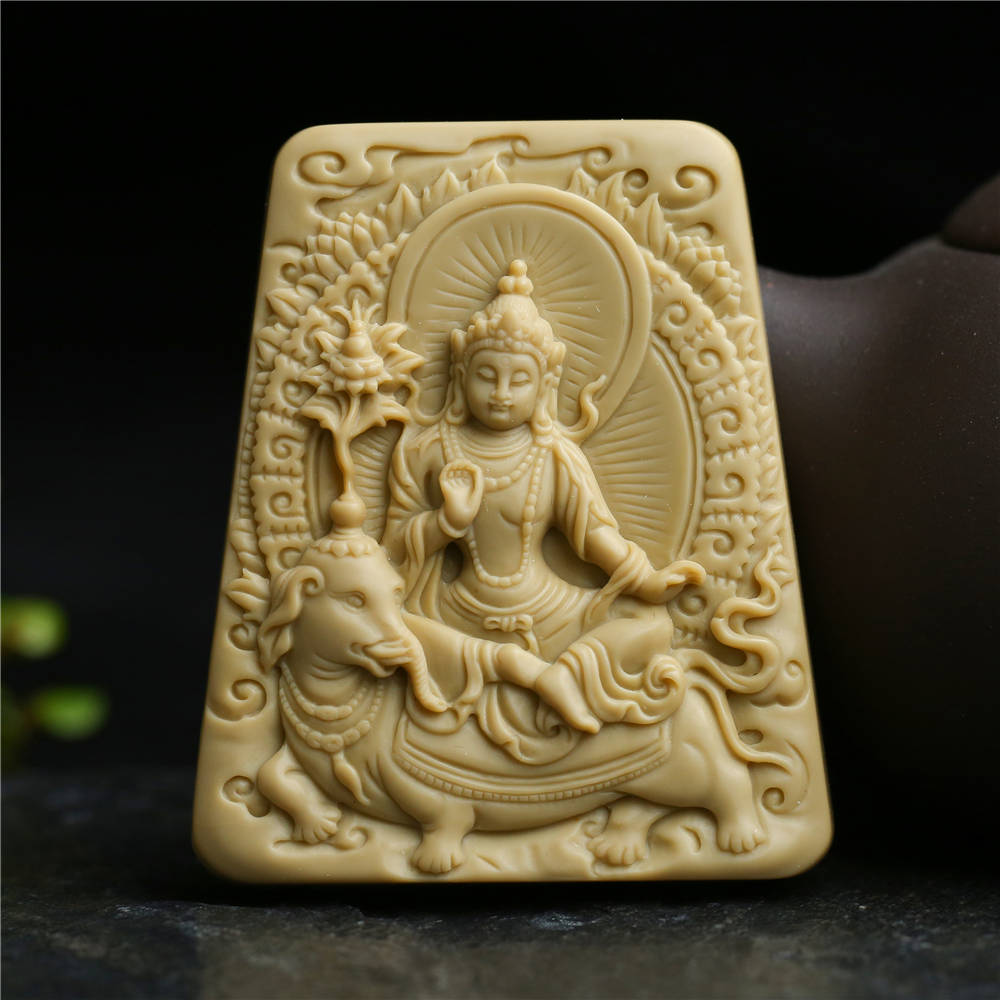

“有眼不识金镶玉”是我国广为流传的一句俗语,人们常常用其比喻见识浅陋不识宝货的现象,反衬了“金镶玉”工艺之珍奇。 “金镶玉”在琢玉工艺学上学名称为“金银错嵌宝石玉器”,民间俗称“金包玉”。汉代时因“和氏壁”玉玺缺角,能工巧匠以黄金修补,遂称“金镶玉玺”,“金镶玉”工艺便由此得名。清初我国的“金镶玉”工艺十分盛行,清乾隆皇帝曾写下许多赞美“金镶玉”工艺的诗篇.但这种工艺精细复杂,耗时费工,所以这一工艺在清道光之后极为罕见,在民间流传如凤毛麟角,几近绝迹。难能可贵的是,在1908年起莆田市沿海的北高镇冲沁村(原址:冲营乡上沁安村),张阿罕“金镶玉”技艺珠宝*饰加工作坊在当地十分走红。1938年,张阿罕的侄子张如鑫、儿子张阿岳到上海拓展“金镶玉”珠宝加工生意,在上海山西南路108号经营“天发珠号”,主营商品为“珍珠、翡翠、玉器”兼营“华昌张记镶嵌*饰”。根据上海黄金饰品行业协会、上海市工商联黄金珠宝商会(2009)第11号《关于华昌*饰的前身“天发珠号”及华昌**张阿岳先生特殊技艺的历史调查报告》中通过1938年历史档案确认“张阿岳(莆田人)鉴别翡翠白玉水平很高,另有金嵌玉和玉镶金的特技”,也确认了张阿岳的超常技艺传承至今,并由其孙子张国王发展为莆田华昌*饰公司,保留了“金镶玉”和“玉镶金”的特色精髓,并不断创新发展,此工艺已被***饰标准化委员会认定为**级的“行业标准”。

莆田华昌“金镶玉”“玉镶金”传统工艺制作工序复杂,工艺要求特别严格,后续继承人培养难度较大。目前,莆田华昌珠宝*饰公司已经具备了**级非物质文化遗产项目保护的基本条件,即有该项目代表性传承人相对完整的资料;有实施该项目保护计划的能力;有开展传承、展示活动的场所和条件。并且,华昌*饰公司正进入一个由传统技艺向文化产业化转型的拓展时期,更应该注意传统技艺的传承和保护,而不至于在商业化发展过程中产生变形和异化。因此,应该建立该项目的有效长效保护机制,纳入省级、**级非物质文化遗产保护范畴,以永远保留其原真形式和固有的文化内涵。

|

国际珠宝网

微信公众号

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与国际珠宝网无关。国际珠宝网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任,如有侵权,请联系国际珠宝网工作人员删除。

>>店铺信息

>>商场信息

- ●中山天奕星河COCO City

- ●万民汇MO CITY

- ●亿达·方圆荟

- ●华润万象

- ●沙井海岸

- ●宝安华强时代

- ●深圳壹方城

- ●华润东莞的奥特莱斯

- ●深圳梅林卓悦汇

- ●湖南怀化步步高百货-珠宝招商

- ●佛山三水银河荟

- ●番禺永旺珠宝

- ● 佛山铂顿城

- ●茂名茂南万达

- ●南山京基百纳广场介绍

- ●深圳华润万象天地商场介绍